センター南とセンター北は、1993年(平成5年)3月18日、横浜市営地下鉄3号線「新横浜〜あざみ野」間の開通に伴い誕生した、新しい街です。そのためセンター南とセンター北という名前が付いてからの歴史は、まだ浅いです。

しかしセンター南とセンター北のある都筑区は、弥生時代の集落が発見された遺跡公園や古墳が見つかるなど、歴史ある土地です。ここでは「センター南」と「センター北」という名前がつけられる前の、横浜市および都筑区の歴史から、センター南とセンター北の歴史を解説していきます。

センター南・センター北の歴史【氷河時代】

センター南とセンター北を含む、横浜市域で見つかっている最も古い人々の生活の跡は、約3万年前のものです。3万年前の横浜市域はどんな姿だったのでしょうか。

海のない横浜市域

今から約250万年前から1万年前までの間、氷河の時代であったと言われています。氷河の時代とはいっても、ずっと寒い気候が続いていたのではありません。

実際は氷河の発達した寒い氷期(ひょうき)と、氷河の後退した暖かい間氷期(かんぴょうき)が、しばらく繰り返されていました。

横浜市域に最初の人の足跡が残されたのは3万年前。それはちょうど氷河時代の最後の氷期の真っ直中でした。

氷期は、海水が蒸発し、空気中で冷やされ雪となり、地上に積もって、大陸を覆う巨大な氷河となります。海水が蒸発して雪となり地上に積もる分、海水が減るので海面が低くなります。

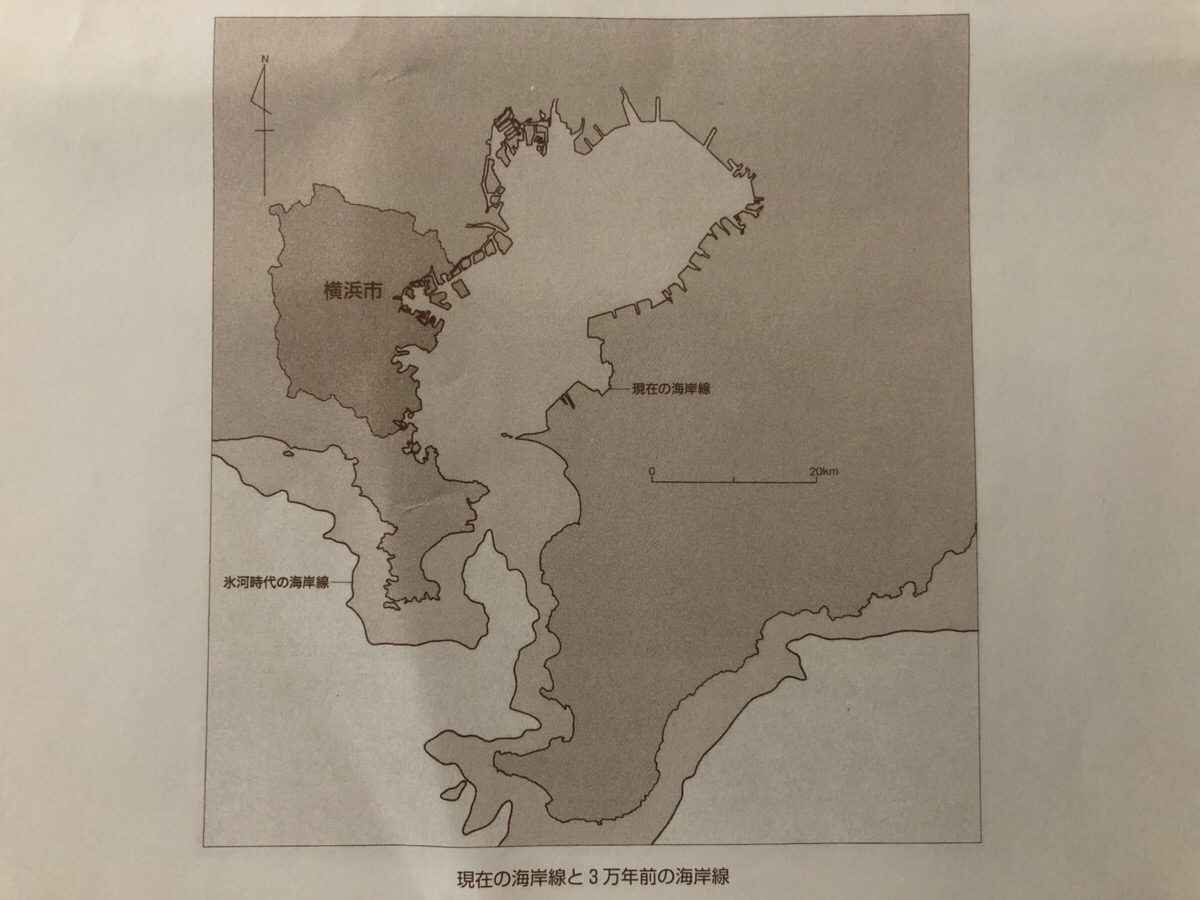

氷河期真っ直中の頃は、現在よりも海面が100m前後も低かったと言われています。海面が100m前後も低くなると、東京湾の深さ100m未満の部分は陸地となります。

今でこそ港・湘南で有名な横浜市域ですが、当時は海がなかったのです。そのため現在の横浜市域は、海抜100m以上の高い場所であったと言えます。

現在でも標高の高い台地や丘陵の上から見つかることが多い先土器時代の遺跡は、当時海から離れた高い場所に残されたものだったことがわかります。今よりより一層高い場所に、集落が作られていたんですね。

センター南・センター北の氷河時代の植物・動物

最後の氷河期で最も寒かった約2万年前は、現在より年平均気温が7〜8度も低かったそうです。当時の横浜市域の平均気温は、東北地方北部〜北海道と同じくらいだったということになります。センター南とセンター北が北海道と同じくらい寒かったなんて、驚きですね。

ただ当時の日本列島は、海面が低下して、韓国や中国のある大陸と繋がっていたので、現在のような雨や雪の多い海洋性の気候ではなかったようです。

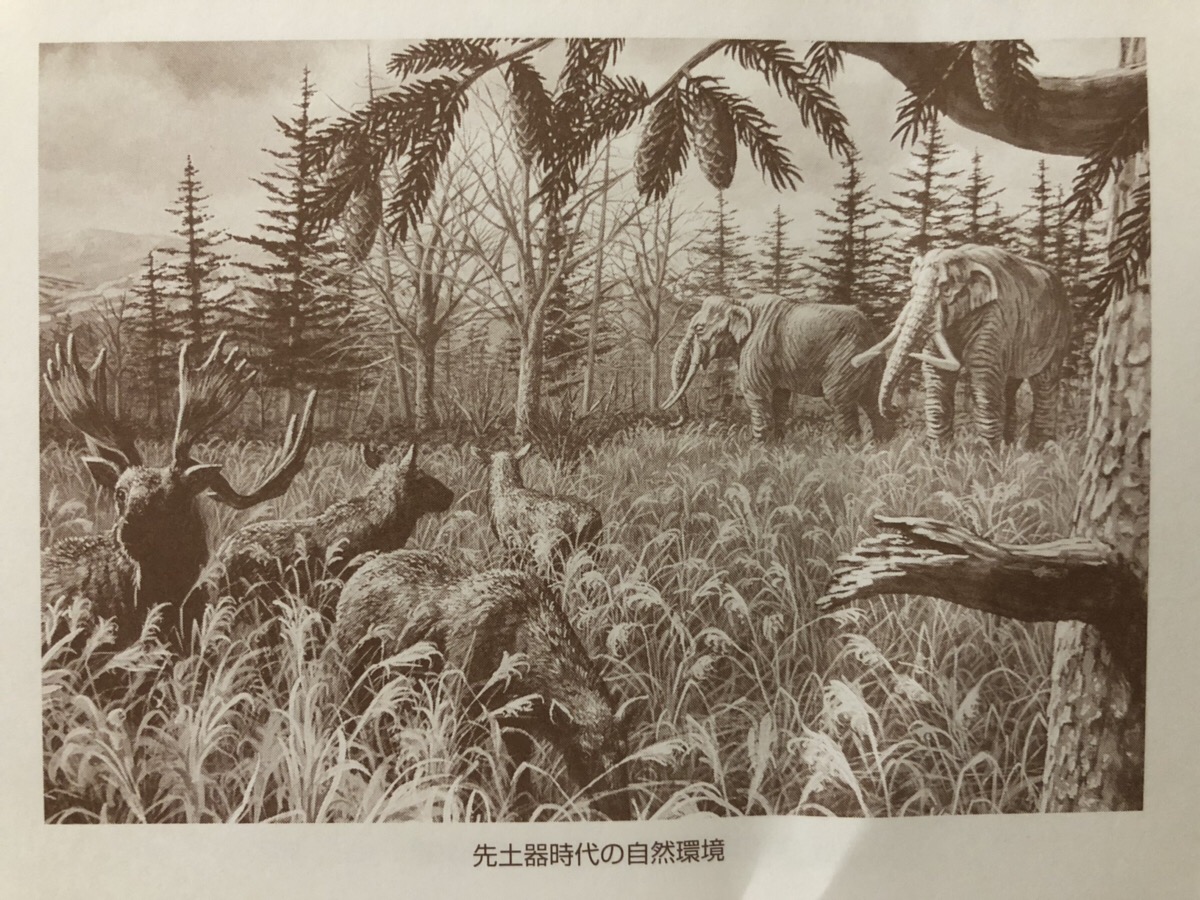

気候が変化すると、そこに生きる生物の種類も変わってきます。この頃横浜市域には、ヨモギやススキなどの草原、シラビソ、カラマツ、チョウセンゴヨウなどの針葉樹、シラカバ、ハシバミなどの落葉広葉樹が混じる森林が広がっていたと考えられています。

現在の横浜市域で見られるシイやカシ、コナラ、クヌギ、スギなどからなる森林とは、全く異なる景色が広がっていたのです。

植物だけでなく、そこで暮らす動物の種類も、現在とは大きく異なっていました。大陸と陸続きになっていた氷河期時代は、大陸から様々な獣たちが日本列島に渡ってきました。

日本列島に渡ってきた獣には、ヤギュウやウマ、手のひらのような形をした巨大な角を持つオオツノジカ、ナウマンゾウなど、今では絶滅してしまった大型の獣が数多く生息していました。

北海道には、大陸からマンモスも渡ってきていました。横浜市域の草原や森林にも、大型の獣たちが暮らしていたと考えられます。

海から離れた標高100m以上の丘陵地帯。寒い地方に見られる草原や森林。絶滅した大型の獣たち。今のセンター南やセンター北の姿からは想像もできないような環境が、氷河時代の横浜市域に広がっていたのです。

(参考資料:横浜市歴史博物館 歴史I通史展示解説シート)